Проект по литературе «История одной книги….»

- Выберете любого русского писателя или поэта, чьи произведения вы изучали на уроках литературы в этом годы.

- Прочитайте произведение, которое не изучается в школе.

- Расскажите о нем:

история написания,

герои,

события (сюжет),

проблемы, поднятые автором,

особенность языка и стиля писателя (интересные находки) - Оформите свою работу в виде доклада и презентации.

- Защитите свою работу в классе.

Материал для подготовки к уроку по циклу стихотворений А.Блока "На поле Куликовом"

Александр Блок

Цикл стихов «На поле Куликовом»

Рубеж XIX—XX веков был для России кризисным, и кризис этот состоял в том, что происходила смена исторических эпох. Блок понимал, что уходит в прошлое большой исторический период. Положение России, разделенной на два враждебных стана, Блок уподобляет Руси эпохи Дмитрия Донского, Руси, вышедшей на Куликово поле, чтобы отстоять свою национальную независимость. Именно об этом создает поэт цикл стихов «На поле Куликовом».

Наиболее сложным духовно-идейным вопросом для этого цикла является вопрос о соотношении в нем «исторического» и «современного». И хотя за образами борющихся станов Блок подразумевает современных людей и события, но здесь не просто «исторический маскарад», поскольку с пронзительной силой у поэта возникает лирически-обобщенный образ реального исторического события.

В марте 1908 года Блок, выступая перед сытой и нарядной публикой, говорил: «Да, мы накануне «великого бунта». В тревожные для Блока времена появились стихи: 7 июня было написано первое из пяти стихотворений, составивших цикл «На поле Куликовом», на следующий день — второе, через неделю — третье. Меньше всего хотелось Блоку просто воскресить страницу отечественной истории. Позже Блок пояснит: «Куликовская битва принадлежит... к символическим событиям русской истории».

Чувство исторической современности выражено в стихах Блока не прямолинейно, не в форме лозунгов. Источником веры Блока в будущее была Россия. Черты женского образа Блок переносит на Россию. Блок создает динамический образ родины, устремленный вперед, в «даль веков»:

О, Русь моя! Жена моя! До боли |

Вопросы для понимания замысла поэта

(в скобках даны ответы!):

— Найдите строки, которые могли бы стать эпиграфом к циклу («Не может сердце жить покоем...», «Покой нам только снится...»).

— Тем не менее картины покоя в тексте есть. — Почему эти картины лишь сон?

— Докажите, что «покоя нет» (идет бой, закат в крови, блеск ханской сабли, кровь, пыль, голос рыдающей матери, ночные птицы, темный и зловещий Дон, родина больна... и пр.).

— Почему Блок называет Русь женой? (Единство пути, неразделимость судьбы.)

— Каким вы представляете себе лирического героя цикла? (Стихотворения 1, 2, 3. Воин, готовый жизнь отдать за Родину.)

— Можно ли сказать, что Блок пишет не только о событиях 1380 года? (Идет вечный бой, нет конца пути, в мире неспокойно.)

— Как в стихотворениях звучат пророческие слова поэта о грядущих переменах? — Чего требует в связи с этим поэт от современников? (Любви к родине, участия в ее судьбе, ответственности за происходящее, активного вмешательства в события.)

— Какая ассоциация возникает при чтении 3-го стихотворения? (Легенда о матери-заступнице, покровительнице Руси. Предчувствие благополучного исхода грядущих битв.)

Итог:

«...В прошлом поэт искал истоки настоящего и будущего... В этом цикле, особенно в завершающем стихотворении, звучит тема предчувствия грядущих перемен, которые ничем не уступают по своему размаху и значению Куликовской битве, а, может быть, даже и превосходят ее:

Но узнаю тебя, начало |

Эти строки звучат как прямое пророчество будущих революционных событий в России. Цикл написан почти век тому назад, но и по сей день не потерял своей актуальности и даже злободневности. Сегодня снова, как и в те далекие легендарные дни, «взошла и расточилась мгла» над землей Русской...»

Материал для подготовки к уроку по поэме С.Есенина "Пугачев"

С. Есенин “Пугачев»

Емельян Пугачев жил в эпоху так называемого золотого XVIII века Екатерины Это был век блестящих побед русской армии, век расцвета культуры и укрепления абсолютизма, век государственных переворотов. Но это еще и время усиления крепостного гнета и активного роста народных движений. Одной из печальных страниц в истории России является выступление крестьян под руководством Емельяна Пугачева. Историки именуют события 1773–1774 гг. пугачевщиной.

Посмотрим на Пугачева глазами Пушкина, который, изображая пугачевское восстание в повести “Капитанская дочка”, пытался не только понять и объяснить мотивы его поступков, но и указать путь, по которому надо идти, чтобы выбраться из “бурана” истории , из этой “мглы”, среди которой “дороги нет”.

Почему же казаки поверили Пугачеву? ( Он был представителем народа.)

Каков Пугачев у Пушкина в «Капитанской дочке»?

- Как называет себя Пугачев в Указе? (Император).

- Как это его характеризует? (Дерзок).

- Как велит себя называть в повести Пугачев? (Государь Петр Федорович.)

- Что обещает Пугачев народу? ( – отмену крепостного права; отмену налогов, рекрутских наборов; дарует крестьянам землю, лесные угодья, соляные озера и т.д.)

- О каких чертах характера это говорит? (Широта души, щедрость: –“так ли тебя пожалую, когда получу свое государство”; “я тебя пожалую в фельдъегери и князья”; “казнить так казнить – миловать так миловать”; “возьми свою красавицу; вези ее куда хочешь”

- Каковы планы Пугачева? (захват престола в России; даровать свободу поддержавшим его крестьянам; наказать дворян; насладиться роскошью царской жизни.

- О какой черте характера это говорит? (Честолюбие, властолюбие : “прусский король мог бы со мной потягаться?”; “я воюю хоть куда ... сорок генералов убиты ... четыре армии взяты в полон”; “Гришка Отрепьев ведь поцарствовал же над Москвою”; “лучше раз напиться живой крови” (иносказание: напиться живой кровью – значит поцарствовать, пожить на широкую ногу).)

- Как Пугачев воплощает свои планы в жизнь?( он собирает войско на Руси, к нему приходят обездоленные; у него хорошая армия, вооружение; проводит ряд удачных военных операций.

- О каких чертах характера Пугачева это говорит? (Талантливый военачальник)

- А как показывает Пушкин жестокость, зверство Пугачева? (По приказу Пугачева были казнены капитан Миронов, его жена Василиса Егоровна, Иван Игнатьич, офицеры Нижнеозерской крепости).

Речь Пугачева наполнена угрозами:

а) “Унять старую ведьму!”

б) “... с тебя живого велю кожу содрать”

в) О Швабрине: “Я его повешу!”

Портретная характеристика: “звериный взгляд”, “огненные глаза”.

- Говорится ли в данном Указе о милосердии? (Да, “милосердием всех награждаю”).

- К кому Пугачев проявляет милосердие? (К тем, кто его поддержал, – к крестьянам и казакам).

- Какие приемы и средства использует Пушкин, чтобы показать милосердие Пугачева?

1) показывает его поступки:

а) вывел к жилью Гринева и Савельича, дал овчинный тулуп и полтину денег;

б) освободил Машу и принял самое живое участие в ее судьбе.

2) речевая характеристика: “Кто из моих людей смеет обижать сироту? Он узнает ... каково обижать народ ... казнить так казнить, жаловать так жаловать”

Как можно одним словом охарактеризовать Пугачева после исследования исторических документов? - Злодей.

- Однозначен ли взгляд Пушкина на Пугачева? _ нет, злодей, но и милосердный человек).

- Каким приемом пользуется Пушкин для изображения милосердия Пугачева? (Художественным вымыслом).

- Указал ли Пушкин путь, по которому следует идти, чтобы выбраться из “бурана” истории?

(Правительство должно быть милосердным к народу, заботиться о нем, дать ему все необходимое для жизни).

Подведение итогов

История, основываясь на фактах уже свершившихся, позволяет нам делать выводы, извлекать уроки. А литература указывает путь, по которому надо идти. Это путь милосердия, любви к человеку. Сопоставляя исторические материалы с текстом повести, мы увидели, что Пушкин не только не отступил от исторической правды, но, пользуясь художественным вымыслом, сделал образ Пугачева живым. Это не только беспощадный и жестокий злодей, но и человек, которому можно доверить жизнь возлюбленной, которого можно пожалеть и за “грешную душу” которого “вечно молить Бога. Пушкин подчеркивает важнейшие его качества: целеустремленность, волю, умение помнить и ценить добро, готовность в трудную минуту прийти на помощь и, что может показаться странным на первый взгляд, - справедливость. В какой-то мере Пугачев в восприятии Пушкина –личность одинокая и трагическая. Он осознает тщетность своего предприятия. Понимает неизбежность своей гибели. Но отказаться от бунта не может. Понять мотивы его поведения, его отношение к происходящему призвана мораль калмыцкой сказки, которую он рассказал Гриневу: “чем триста лет питаться падалью, лучше раз напиться живой кровью, а там что Бог даст”.

Образ Пугачева бессмертен. Уже в XX веке, в 1921 году, Сергей Есенин заканчивает свою поэму “Пугачев”. Он называет его “почти гениальным человеком”. Он создает образ сильного, смелого, способного на решительные, обдуманные действия. Он поет ему славу, вкладывая свои мысли в слова ближайшего сподвижника Хлопуши.

Указ Пугачева

Божию милостию, мы Петр III, император и самодержец всероссийский: и протчая.

Объявляется во всенародное известие.

Жалуем сим имянным указом с монаршим и отеческим нашим милосердием всех, находившихся прежде в крестьянстве и в подданстве помещиков, быть верноподданными рабами собственной нашей короны и награждаем древним крестом и молитвою, головами и бородами, вольностию и свободою и вечно казаками, не требуя рекрутских наборов, подушных и прочих денежных податей, владением землями, лесными угодьями и соляными озерами без покупки и без оброку и освобождаем всех прежде чинимых от злодеев дворян и градцких мздоимцов-судей крестьянам и всему народу налагаемых податей и отягощениев.

... Повелеваем сим нашим имянным указом: кои прежде были дворяне в своих поместиях и вотчинах, оных противников нашей власти и возмутителей империи и разорителей крестьян ловить, казнить и вешать и поступать равным образом так, как они, не имея в себе христианства, чинили с вами, крестьянами.

По истреблении которых противников и злодеев дворян, всякий может восчувствовать тишину и спокойную жизнь.

Дан июля 31 дня 1774 г.

В 1921 г. Русский поэт С. Есенин создаёт трагедию “Пугачёв”, в которой обращается к событиям народного восстания 1773–1774 гг. Почти 150 лет отделяют поэта от того времени. Чем же вызван его интерес к событиям истории, к личности Пугачёва? Почему в своё время это привлекло внимание А.С. Пушкина? Обратимся к датам:

1773–1774 гг. – восстание Пугачёва.

1825 г. – восстание декабристов, среди участников которого друзья А.С. Пушкина.

1831 г. – подавление кровавого бунта военных поселенцев в Старой Руссе обращает внимание Пушкина к смутным временам русской истории.

1833 г., ноябрь – завершена работа над “Историей Пугачёва”.

19 октября 1836 г. – такую символическую дату окончания романа “Капитанская дочка” указал Пушкин.

Почему потерпели поражение и дворянские мятежи, и крестьянские бунты? Почему, несмотря на пролитые реки крови, жизненный порядок в России не изменился к лучшему? Можно ли найти иные, более верные пути к благоденствию Родины? Эти вопросы волновали Пушкина, над ними же пришлось задуматься и Есенину.

1917 г. – свершилась Октябрьская революция, обещавшая крестьянам землю.

1920–1922 гг. – тамбовское восстание под предводительством А. Антонова.

1921 г. – С. Есенин создаёт трагедию “Пугачёв”.

Как видим, обращение к исторической теме в обоих случаях связано с событиями современности.

Что же пытается осмыслить поэт в своей трагедии? Почему пишет не о современнике, а о Пугачёве? Помимо объективных причин (о современном писать опасно), есть, видимо, и более глубокие. Почему же Есенина привлёк именно Пугачёв. Возможно, что в данном случае немалую роль сыграло влияние А.С. Пушкина. В апреле – июне 1921 г. на пути из Москвы в Туркестан Есенин заезжал в Самару и Оренбург – места восстания. В своё время Пушкин объехал места восстания, побывал в Казани, Оренбурге, Уральске.

Как видим, пути двух поэтов пересеклись не во времени, но в пространстве.

Сам Есенин писал: “ Я очень, очень много прочёл для своей трагедии и нахожу, что много Пушкин изобразил просто неверно. Прежде всего, сам Пугачёв. Ведь он был почти гениальным человеком”. Выходит, трагедия своего рода ответ Есенина Пушкину. “Почти гениальный человек” - это ли не “страсть к преступившему”? Один, против всех и без всех, осознавший свою свободу принимать решения, вести за собой и платить собой.

В “Капитанской дочке” Пушкин вынес приговор: “Не приведи Бог видеть русский бунт – бессмысленный и беспощадный”, поэт отверг кровавый путь преобразований.

Есенин тоже поднимает вопрос о бунте, но именно как вопрос:

Сумасшедшая, бешеная, кровавая муть!

Что ты? Смерть? Иль исцеление калекам?

Каково же отношение к бунту Есенина? Кто в его изображении Пугачёв: бунтовщик или разбойник? Есенинский Пугачёв видит высокую цель разрушения – он идёт на смерть, чтобы осчастливить народ.

В поэме Сергея Есенина «Пугачев» главный герой предстает перед нами как романтический, трагически лиричный образ. Пугачев своего рода является олицетворением русского бунта.

Пугачев расспрашивает сторожа из городка, как живется народу:

Слушай, отче! Расскажи мне нежно,

Как живет здесь мудрый наш мужик?

Так же ль он в полях своих прилежно

Цедит молоко соломенное ржи?

Так же ль здесь, сломав зари застенок,

Гонится овес на водопой рысцой,

И на грядках, от капусты пенных,

Челноки ныряют огурцов?

Так же ль мирен труд домохозяек,

Слышен прялки ровный разговор?

Услышав, что народ ждет пришествия Петра III, он решает принять его имя, хотя это для него «то же, что в гроб смердящий».

Больно, больно мне быть Петром,

Когда кровь и душа Емельянова.

Человек в этом мире не бревенчатый дом,

Не всегда перестроишь наново...

Но... к черту все это, к черту!

Прочь жалость телячьих нег!

Нынче ночью в половине четвертого

Мы устроить должны набег.

Пугачев у Есенина - и дикарь, и светлый ум, и мечтатель, и мятежник. Как говорит Хлопуша, чернь любит Пугачева «за буйство и удаль». Автор показывает характер своего героя во всей полноте. Поняв, что его предали соратники, Пугачев все равно называет их «дорогими, хорошими». Это означает прощение. Поэму даже называли «исповедью души Пугачева». Есенин создал драму одного героя, все остальные персонажи не сопровождают его на протяжении повествования, не выходят за пределы своих глав. В герое Есенина мы видим обреченность, трагическую предопределенность.

Материал для выполнения заданий к комедии Н.В.Гоголя "Ревизор"

Вопросы для итогового зачета по литературе за 1 полугодие.

Сведения по теории литературы.

Материал к уроку: Н.В. Гоголь "Ревизор"

Материал к уроку: Лермонтов "Мцыри"

План к устному ответу по теме "Образ Пугачёва в романе "Капитанская дочка".

Материал для подготовки к урокам по повести Пушкина "Капитанская дочка".

А.С.Пушкин "Капитанская дочка"

Творческая работа по повести А.С. Пушкина “Капитанская дочка”

Цель творческой работы: внимательное прочтение (с карандашом в руках) текста изучаемого произведения.

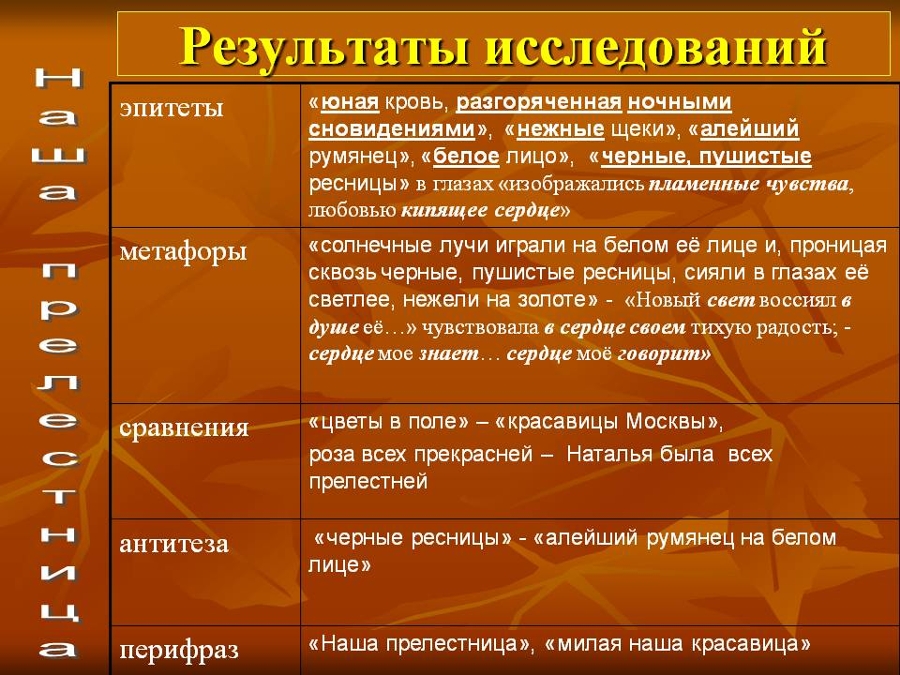

Н.М.Карамзин "Наталья,боярская дочь"

"Житие князя Александра Невского"

Задание к уроку:

- Образ Александра Невского - это образ идеального князя и воина, наделённого всеми необходимыми положительными чертами, как духовными, так и физическими. Какими художественными средствами достигается такая картина?

- Почему автор “осмелился описать житие святого князя Александра сына Ярославова, внука Всеволодова”? Расскажите, что побудило автора “поведать о святой, и честной, и славной жизни его”?

- Какие слова в тексте наиболее точно отражают рождение князя и его деяния в будущем? Как это сопоставляется с библейской историей? Какими эпитетами наделяется князь Александр?

- Какие сопоставления и “уподобленя” возвышают князя Александра до библейского героя?

- Какие указания на помощь свыше убеждают в особом покровительстве Александру божественных сил? Приведите примеры из текста о явлении Бориса и Глеба, об избиении шведов ангелами за рекой Ижорой, о помощи Божьей в сражении на Чудском Озере.

- Особое место в произведении занимают образы простых людей. Как их изображает автор?

Жанры древнерусской литературы.

ЖИТИЕ | повествование о жизни человека, признаваемого верующими святым. |

ЛЕТОПИСЬ | погодная запись исторических событий древнего времени (возникла и велась первоначально в монастырях) |

ПОСЛАНИЕ | литературное произведение в форме авторского обращения философско-теоретического, дидактическо-публицистического или дружеского характера. |

ПОУЧЕНИЕ | жанр, в котором излагались правила жизни, которые автор хотел донести до читателя. |

ПОХВАЛА | лестный отзыв, одобрение. |